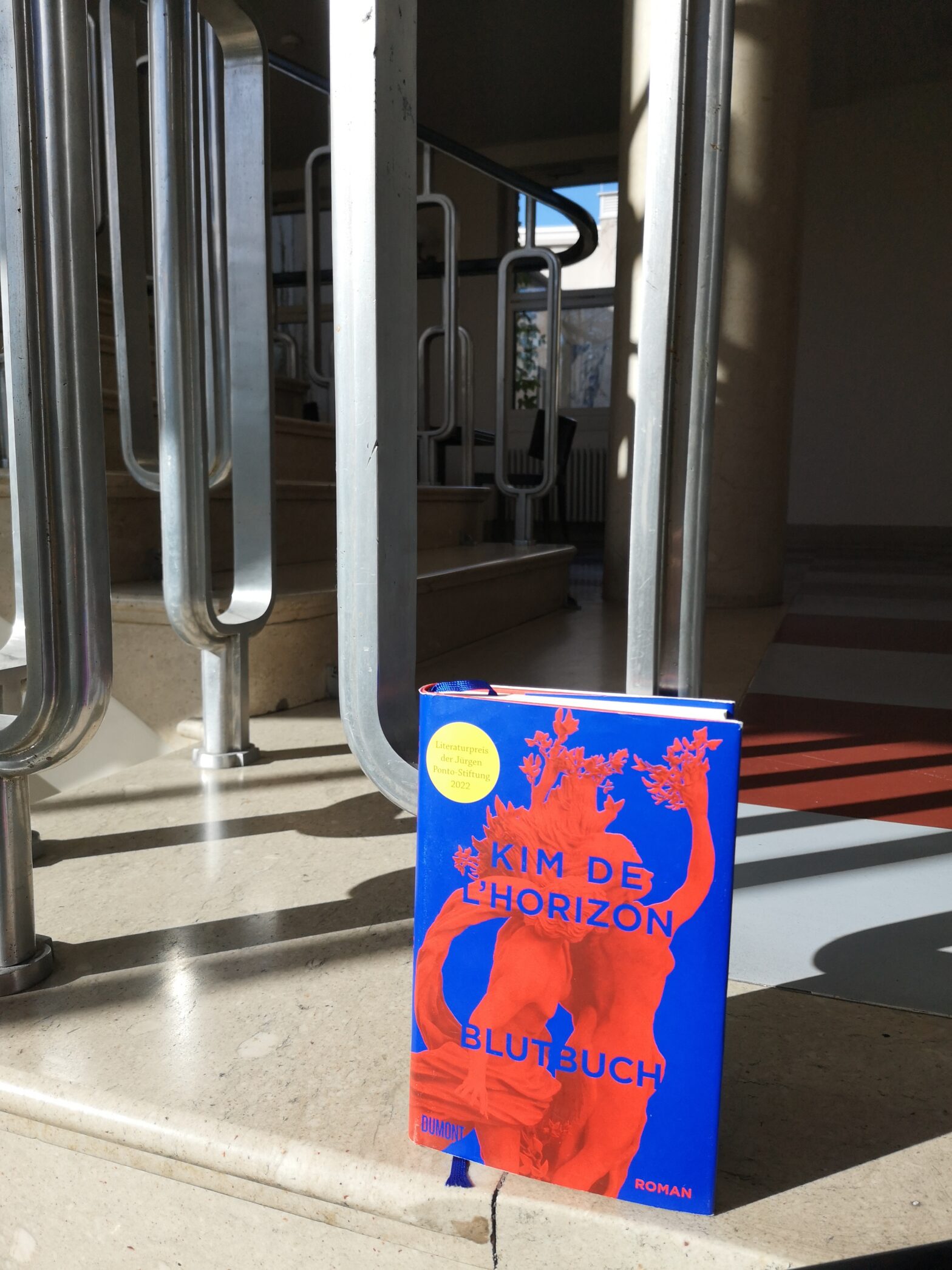

Davon haben die meisten dank Buchpreis-Eklat wohl schon gehört… hier jedenfalls noch meine Besprechung für Ex libris vom 30. 10., kann noch bis 6. 11. nachgehört werden.

Manchmal muss man alte sprachliche Gewohnheiten über Bord werfen und sogar den einen oder anderen Verstoß gegen die Regeln der deutschen Grammatik akzeptieren, will man die Lektüre genießen. So geht es einem jedenfalls bei Kim de l’Horizons Roman „Blutbuch“, der mit dem heurigen Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Darin heißt es nämlich nicht „das“, sondern „die“ Meer:

„In der Sprache, die ich von dir geerbt habe, in meiner Muttersprache also, heisst „Mutter“ MEER. Mensch sagt DIE MEER oder MEINE MEER, aus dem Französischen abgeschielt. Für „Vater“ PEER. Für die „Grossmutter“ GROSSMEER. Die Frauen meiner Kindheit sind ein Element, ein Ozean. Ich erinnere mich an die Beine meiner Mutter, ich erinnere mich daran, sie zu umarmen, an ihr hochzuschauen und zu sagen: DU BIST MEINE MEER. Ich erinnere mich an ein Gefühl des Daheimseins und an ein Gefühl des Vollkommenumgebenseins. Die Liebe der Meeren war so gross, mensch entkam ihr nicht, entkommt ihr nicht, mensch schwimmt ein Leben lang, um aus den Meeren herauszukommen.“

Tatsächlich strampelt sich der Erzähler gewaltig ab, um nicht nur von manchen Konventionen der Muttersprache, sondern vor allem auch von der Mutter und der Großmutter loszukommen, die sein Leben bestimmt haben und von denen die eine, die Großmeer, sich nun langsam verabschiedet: Sie wird dement, hat „Schübe“. Der Erzähler – oder vielleicht besser: die Erzählfigur, doch dazu später mehr – beginnt ein langes Gespräch mit der verschwindenden Großmeer. Es setzt mit einer Aufzählung von Tabus und Familiengeheimnissen ein und wird dann zur fragmentarischen Aneinanderreihung von Kindheitserinnerungen, zur Annäherung an die übermächtige Figur dieser Großmeer und zu einer Rekonstruktion einer verlorenen Heimat: „Ich versuche, über diese Zeit zu schreiben, die in mir fehlt, die in diesem Kind stecken geblieben ist. Vielleicht ist Heimat kein Ort, sondern eine Zeit.“

Das Nachdenken über die Vergangenheit ist für den Erzähler stets mit einem Ringen mit der Sprache verbunden. Kim de l’Horizon, soviel ist seit der Verleihung des Deutschen Buchpreises allgemein bekannt, definiert sich selbst als nicht-binäre Person, also als keinem der beiden biologischen Geschlechter zugehörig, und kämpft daher mit einer Sprache, die diese Realität nicht benennen kann: „Ich weiss keine Sprache für meinen Körper. Ich kann mich weder in der Meersprache noch in der Peersprache bewegen. Ich stehe in einer Fremdsprache. Vielleicht ist das mit ein Grund für das Schreiben, für dieses zerstückelte, zerbrösmelnde Schreiben. Dafür, dass aus meinen Händen nur Bruchstücke kommen, deren Kanten so versplittert sind, dass sich daraus keine schöne, smoothe, packende, glatt polierte Geschichte bauen lässt. Vielleicht ist dieses Schreiben die Suche nach einer Fremdsprache in den Wörtern, die einem zur Verfügung stehen.“

Zerstückelt und alles andere als glatt ist auch die Form des Romans Blutbuch, auf dessen nachdenklich-sprachreflexiven ersten Teil ein tiefes Eintauchen in die Kindheit folgt, die sich als magischer Kosmos herausstellt, voll mit Zaubersprüchen, Beschwörungsformeln und märchenhaft-phantastischen Versuchen, die Welt und die Erwachsenen zu verstehen. Auch hier geht es oft um die Sprache, etwa als sich das Kind eine neue, zusätzliche Mutter ausdenkt, die Sprachmeer. Diese ist eine riesige Spinne, die sich ständig Stücke ihrer eigenen, stets nachwachsenden Zunge abschneidet, die den Neugeborenen dann im Schlaf durch die Ohren in den Mund kriechen.

Auf die von unheimlichen Märchen durchsetzte Rekonstruktion der Kindheit folgt eine sich mit kruden, oft jenseits der Schmerz- und Ekelgrenze angesiedelten Sexszenen abwechselnde Kulturgeschichte der titelgebenden Blutbuche als Gartenbaum. Denn eine solche Blutbuche – keineswegs eine unschuldige oder zufällige Wahl, wie sich herausstellen wird – hat der Urgroßpeer in den Garten gesetzt, als die Großmeer geboren wurde.

Scheinbar disparat sind diese so unterschiedlichen Teile des Romans nur auf der formalen Ebene. Unter der „versplitterten“ Oberfläche bleibt der Text stets bei seinen Themen: dem Ergründen der dunklen Punkte der Familiengeschichte, dem Versuch, sich von den dominanten Figuren der Meer und der Großmeer abzugrenzen, der Suche nach der eigenen sexuellen Identität sowie nach einer zu dieser passenden Sprache. Zunächst ist dem mit seiner Meersprache hadernden Erzähler klar, dass er ein Mann werden muss, schließlich werden Frauen und Kinder im Berndeutschen unabhängig von ihrem Geschlecht als „das Mami“ oder „das Hansli“ bezeichnet. „Ich wollte kein Gegenstand sein, ich wollte ein Mensch sein und gross; und gross zu sein, bedeutete, ein Geschlecht zu haben, ein männliches. Als Frau drohte einem, ein Gegenstand zu bleiben oder ein Ozean zu werden.“ Doch ein Mann zu werden scheitert, auch in der Schwulenszene fühlt sich der Erzähler fremd, denn „Schwulsein geht ja nur, wenn mensch daran glaubt, dass es zwei Geschlechter gibt und dass mensch auf dasselbe Geschlecht steht; und dieses Schauermärchen von bloss zwei Geschlechtern, von zwei unschmelzbaren Gletschern, die genau das Gegenteil voneinander seien, das erzähle ich nicht weiter.“

Lieber erzählt dieses Ich eine neue Familiengeschichte und konstruiert sich einen nach der weiblichen Linie ausgerichteten Stammbaum, bei dem die Geschlechterrollen immer wieder verschwimmen und in dem es von Hexen, Prostituierten, androgynen und deshalb angefeindeten Frauen sowie Engelmacherinnen nur so wimmelt. Diese Linie führt vom 14. Jahrhundert bis zur Großmeer, der während der Schwangerschaft ein Bart wuchs, weiter zur Meer, die sich sexuell eher zu Frauen hingezogen fühlt, und schließlich zum Erzähler, der von seinem biologischen Geschlecht nicht festgelegt sein möchte.

„Seinem Blut, seiner Familie gegenüber loyal zu sein, bedeutet, sein eigenes Leben nicht zu führen“, heißt es im letzten, die eigene Recherche- und Schreibarbeit in Briefform reflektierenden Teil des „Blutbuchs“. Die Konsequenz aus diesem Befund lautet, keine Kinder zu bekommen, um die Traumata endgültig zu überwinden. Wer sein Erbe verweigert, kann nicht mehr heimkehren, steht jedoch im ersten Teil des Romans. Schreiben bedeutet für den somit heimatlos Gewordenen daher auch die Suche nach einem neuen Zuhause. Kim de l’Horizon dokumentiert diese Suche in Form eines komplexen, poetischen, verstörenden und sprachmächtigen Romans, an dessen Preiswürdigkeit kein Zweifel besteht.